近年、「オフグリッド(off-grid)」という暮らし方に注目が集まっています。オフグリッドとは、水道・電気・ガスといった公共インフラに依存せず、自らの手で生活に必要なエネルギーを確保して暮らすスタイルのことです。

自然と調和しながら、自立した生活を送ることを目指す人々が、日本各地でも少しずつ増えています。

電気は自家発電でまかなう時代へ

オフグリッド生活の中心となるのが「電気の自給」です。屋根に設置したソーラーパネルで太陽光発電を行い、昼間に発電した電力を家庭用蓄電池や電気自動車(EV)に貯めて夜間に利用するという仕組みです。

近年では、高性能な蓄電池が登場し、曇りの日や雨の日でも数日分の電力をまかなえる家庭もあります。また、EVのバッテリーを家庭用電源として利用する「V2H(Vehicle to Home)」システムを導入する人も増え、車と家の電気がつながる新しい暮らし方が現実のものとなっています。

井戸水とろ過でまかなう“自分の水道”

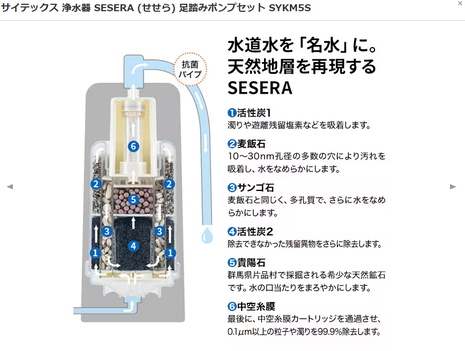

電気だけでなく、水道を使わない生活を送る人もいます。敷地内に井戸を掘り、ポンプで汲み上げた地下水を家庭用の浄水システムでろ過して飲料水として利用します。

井戸水は水道料金がかからないうえ、停電や断水時にも利用できるのが大きな利点です。実際、災害時に近隣の人へ井戸水を提供するケースもあり、地域防災の面でも大きな役割を果たすことができます。

ただし、井戸水は定期的な水質検査が欠かせません。特に雨季や地盤の変化で水質が変わることもあるため、維持管理の意識が必要です。

ガスに頼らないオール電化の暮らし

「オール電化」もオフグリッドの重要な要素です。IHクッキングヒーターやエコキュートなど、すべての熱源を電気でまかなうことで、ガスの供給に頼らない暮らしが可能になります。

災害時にガスが止まっても、太陽光発電と蓄電池があれば調理やお湯の確保ができ、ライフラインの独立性が高まります。

災害への備えとしてのオフグリッド

地震・台風・豪雨など、自然災害の多い日本では、停電や断水が長期間続くこともあります。そんな中でも、自家発電と井戸水を備えた家庭は、生活の基本を維持できます。

特に太陽光と蓄電池を組み合わせれば、停電中でも冷蔵庫や通信機器を使うことができ、家族の安全と安心を守ることができます。

自治体によっては、防災対策の一環としてオフグリッド設備の導入を補助金で支援するところもあり、今後ますます普及が期待されています。

自立の裏にあるデメリットも

一方で、オフグリッド生活には課題もあります。まず、ソーラーパネルや蓄電池、井戸の設置といった初期投資に高額な費用がかかる点です。

また、定期的な点検や機器のメンテナンスも欠かせません。自然エネルギーに頼るため、天候が悪い日が続けば電力不足に陥る可能性もあり、完全な自給自足を維持するには知識と努力が求められます。

さらに、都市部の住宅密集地ではスペースや日照条件の問題から、完全なオフグリッド化は難しいケースも少なくありません。

小さな一歩から始める“半オフグリッド”

すべてを自給するのが難しくても、「できるところから」取り入れることは可能です。たとえば、ベランダに小型ソーラーを設置して非常用電源を確保する、雨水をためて庭の植物に利用するなど、部分的なオフグリッド化でも大きな安心につながります。

また、省エネ家電を使い電力消費を抑えることも、結果的に災害への備えになります。

安心・安全・持続可能な暮らしへ

オフグリッド生活は、単なる“電気代の節約”ではなく、「自分と家族を守る力を持つ」という考え方でもあります。自然の力を活かしながら、地球にやさしく、そして災害に強い暮らしを築くことができるのです。

便利さに慣れた現代社会だからこそ、あえて「自分の力で生きる」選択を見つめ直す人が増えているのかもしれません。